生活ホーム「あしたば/第2ホームあしたば」を訪問しました。

皆さんは障害を持った方の住まいとして「生活ホーム」というものがあることをご存じでしょうか。

今回は障害者グループホーム制度より歴史の古い生活ホームにお邪魔してきました。

土気駅から400m。向かいにはコンビニという好立地にある2棟のアパートが、今回の舞台である「あしたば/第2ホームあしたば」です。

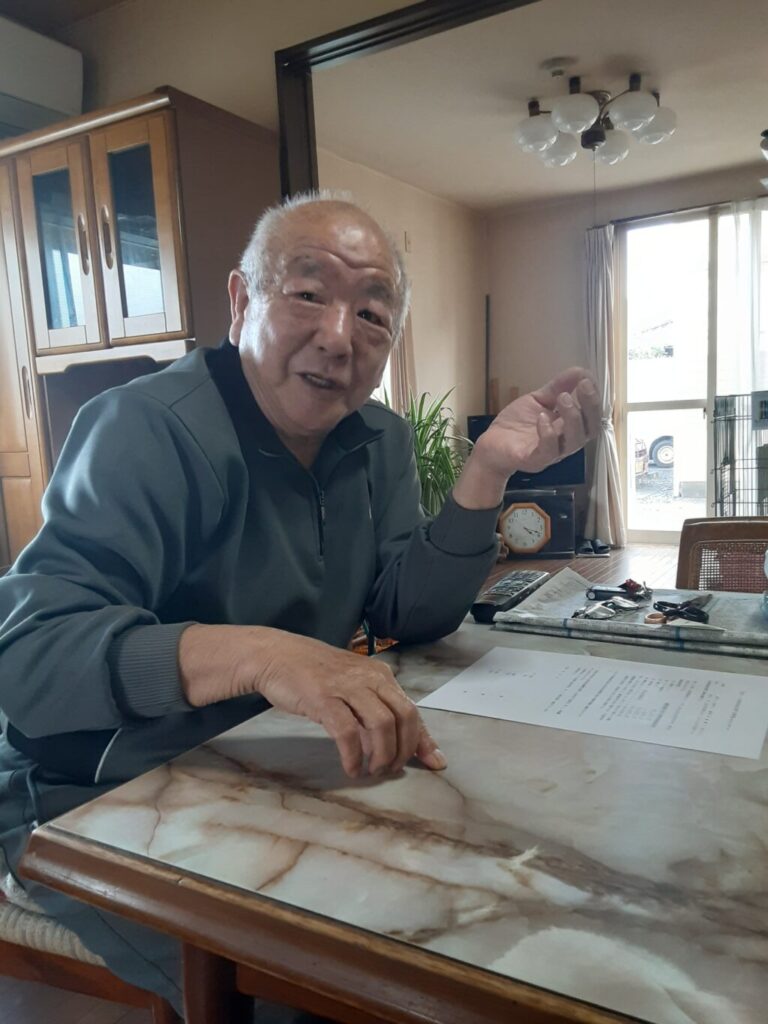

出迎えてくださった管理者の長嶋さんに案内され室内へと入ると、そこには生活のある普通の家がありました。

「あしたば/第2ホームあしたば」は長嶋さんが運営を引き受けてから今年で22年になります。

障害をもった方をとりまく環境や制度が変化する中で支援を続けてきたこれまでについて、じっくりお話を聞かせていただくことが出来ました。

生活ホームは正式には「知的障害者生活ホーム」といい、千葉県独自の制度として1986年にはじまりました。その名の通り知的障害を持った方が対象で、地域で生活する家として今も機能しています。

現行の障害者グループホームに比べ定員を多くできない、新規申請はできないといった部分がありますが自由度が高く、個性的なホームを運営することができます。現在約30事業所が運営を行っています。

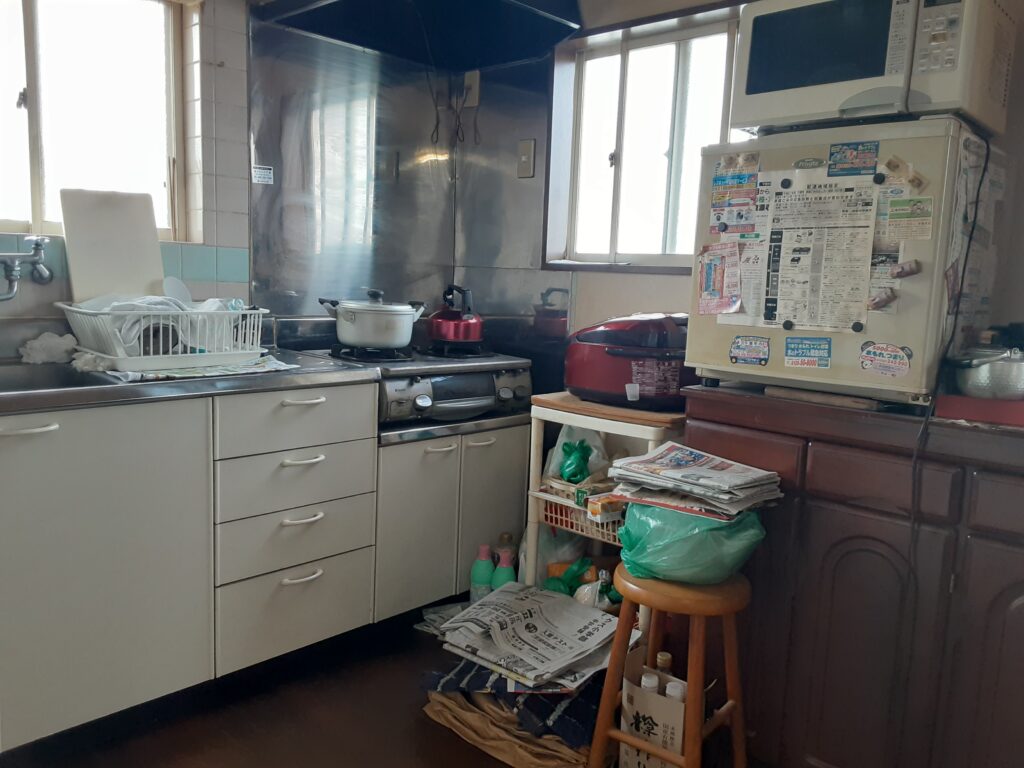

「あしたば/第2ホームあしたば」では、暮らしを行う場所として自然体ですごせることを大切にしています。利用者さんがしたいこと、してほしいこと、必要なことに長嶋さんが合わせて個別の支援を行っています。日頃から買物や受診の送迎、散歩の同行、服薬・金銭管理等をできる限り行っているそうです。

利用者さんが「ここに住み続けたい」と希望すれば、できるかぎりのお手伝いができる体制を整えているといいます。筋ジストロフィーをわずらった兄弟の看取りをおこなったというお話も聞きました。

長嶋さんは自営業を経て知的障害者施設に入職。約16年の経験の後、生活ホームの運営をはじめたそうです。

「はじめの半年はつらかった。施設とはまるっきりやることが違うと感じて…」

試行錯誤の中でだんだんと、利用者さんの暮らしを支えるというやることに変わりはないとかんじるようになり、長嶋さん自身が自然体で関わることができるようになったといいます。

「体の続く限りは続けていきたいね。70歳くらいの人が入ってきてくれたら世間話をしたり毎日散歩するのは楽しいだろうね」と笑う長嶋さん。

お身体にきをつけて、いつまでも自然体で暮らせる家を維持していただきたいと思いました。

(左)台所。そこにいる感覚は本当に“家”。

(右)生活ホームとして利用している建物。一人暮らしに近い形ながら通院同行、金銭と服薬の管理、買物送迎、話し相手や散歩相手がいる、配慮と人の交流のある暮らしの場。

(左・右)文鳥のいる暮らし。10年前は犬も一緒に暮らしていた。

共有のリビングには長嶋さんと文鳥が常駐。暖かい空間。

「あしたば/第2ホームあしたば」

住所:千葉市緑区土気町1513

ご相談等ありましたら長生夷隅圏域障害者グループホーム等支援ワーカー竹村(0475-36-3013)まで連絡ください。