【長生・夷隅圏域】“失敗”を共有する研修を行いました。

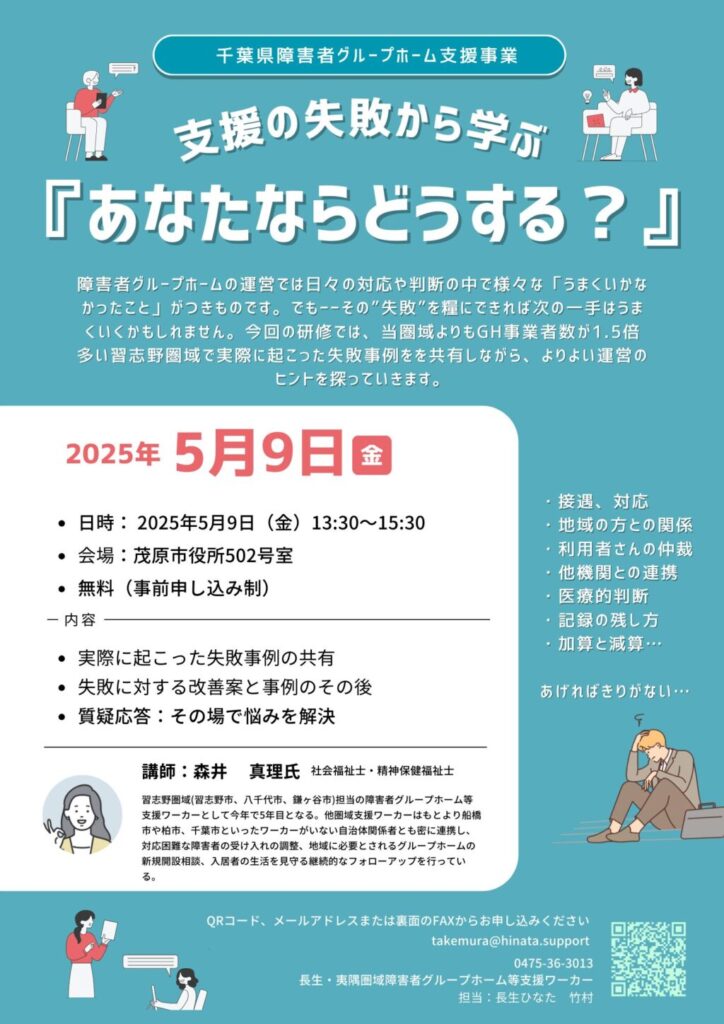

5月9日、長生・夷隅圏域にて~支援の失敗から学ぶ~『あなたならどうする?』と題して“失敗”にまつわる研修を行いました。

講師には習志野圏域を担当圏域に活動している障害者グループホーム等支援ワーカーの森井氏をお招きしました。

森井氏は習志野圏域の他、船橋市・柏市・千葉市といった政令指定都市・中核都市とも密な連携を行い、利用者の暮らしと事業者の運営のサポートをすることに定評があります。

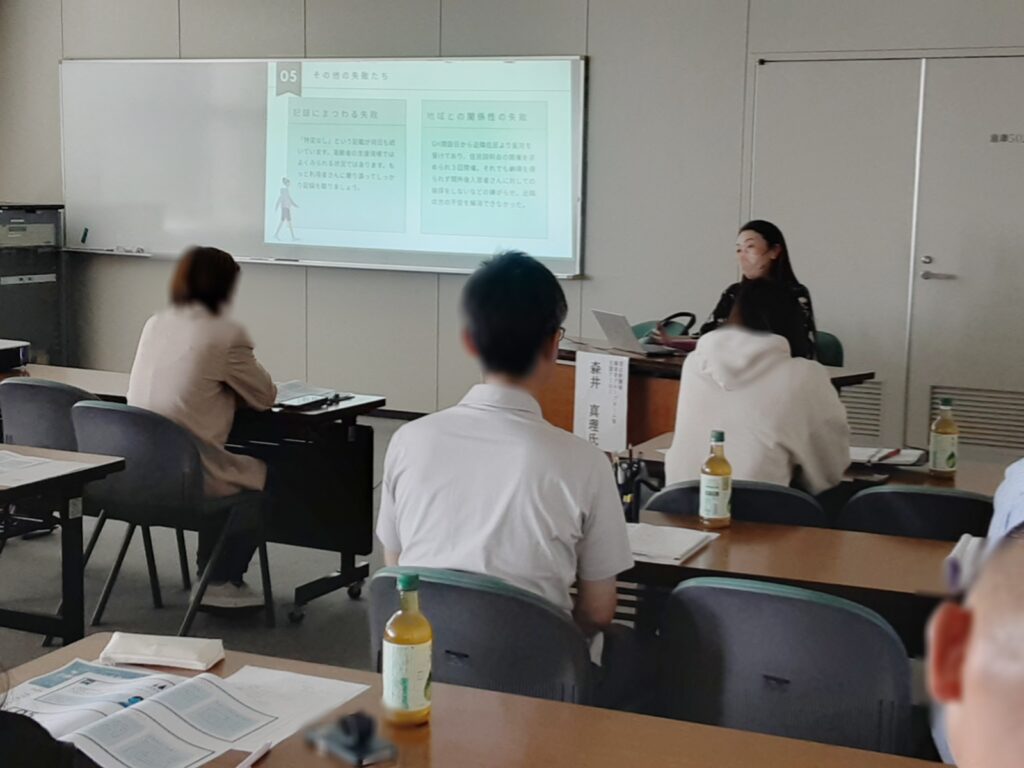

前半の講義では、事例をもとにその失敗の原因と対処方法を考えました。

グループホーム運営では「利用者への対応」「地域との関係」「関係機関との連携」「各種申請書類」「医療的な判断」といった課題と常に向き合わなければなりません。事例を学ぶことはそのサポートになったでしょうか。

印象に残ったのは、退院後の行先を探していた利用希望者さんが、ホームの環境、職員の雰囲気から入居に前向きとなったが食事の内容で二の足を踏んだケース。入院生活をしてきた方にとっての食事の大切さ、”家”に対する家庭的な雰囲気を希望する思いを、支援者は応援しなければならないと感じました。

後半は参加者から日々の困り事を出し合い、講師の方はもとより同じ圏域の事業者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員で考えました。

ひとつのホームの中に障害の種別(知的・精神)の異なる入居者さんが暮らすむずかしさについて

高次脳機能障害の方への接遇

統一した支援をするための事業所内協議と情報共有の方法などなど…

予定時刻をすぎても盛り上がりは冷めませんでした。講師の森井氏は

「トラブルの渦中にいると視野がせまくなり解決策を見出すことが難しいです。そんなとき、別の視点からの意見が有効な場合があります。同業者や障害者グループホーム等支援ワーカーなど、困ったら抱え込まず、まず相談です」とおっしゃっていました。

今回勉強会をおこなった後、自事業所での失敗を共有できる関係性が圏域内事業者さんの間にあると感じました。

日ごろから事業者さんがお忙しい合間をぬって居住部会に参加してくださることも良好な関係性の要因のひとつであれば幸いです。

あらためて皆さんで一緒に利用者さんの住みよい地域を作っていきたいと思いました。