虐待防止研修を行いました

グループホームでは虐待防止の研修を行うことが義務化されています。

長生夷隅圏域では、千葉県虐待防止アドバイザー派遣事業を利用して、地域の障害者支援に貢献をつづけている社会福祉法人りべるたすの理事長、伊藤佳世子さんをお招きした研修を企画しました。

開催が8月15日とお盆でありながら多くの方が参加してくださいました。

虐待自体は問題視される以前から存在していました。

障害者施設での体罰は依然には当たり前のようにあり、暴れたり言うことを聞かない障害者を力で従わせることができた職員が一目置かれていた時代が実際にあったそうです。

その頃の活動を成功体験ととらえているベテラン職員がいます。

それとは別に、障害への理解や人権・支援スキルに対して学べていない経験の浅い職員の存在もあります。

どちらも、「自分の支援が相手にとって良かったのか」という振り返りができているのでしょうか。

伊藤さんは研修で、「この対応はどうだろうか」と事例をあげて考える機会を複数用意してくださいました。

グループワークも行い、この「どうだろうか」と考える、振り返る習慣が虐待の芽をつむことにつながるという実感がありました。

また、私自身も考えたことのある「どこからが虐待なのだろう」という質問について。

伊藤さんは、「どこからも虐待につながる」とお話されます。

どこからが、という線を引けるものではなく、引こうとすると細やかな配慮がおろそかになる可能性があります。

もう一つ大事なこととして、支援を行う支援者自身のメンタルヘルスについて。

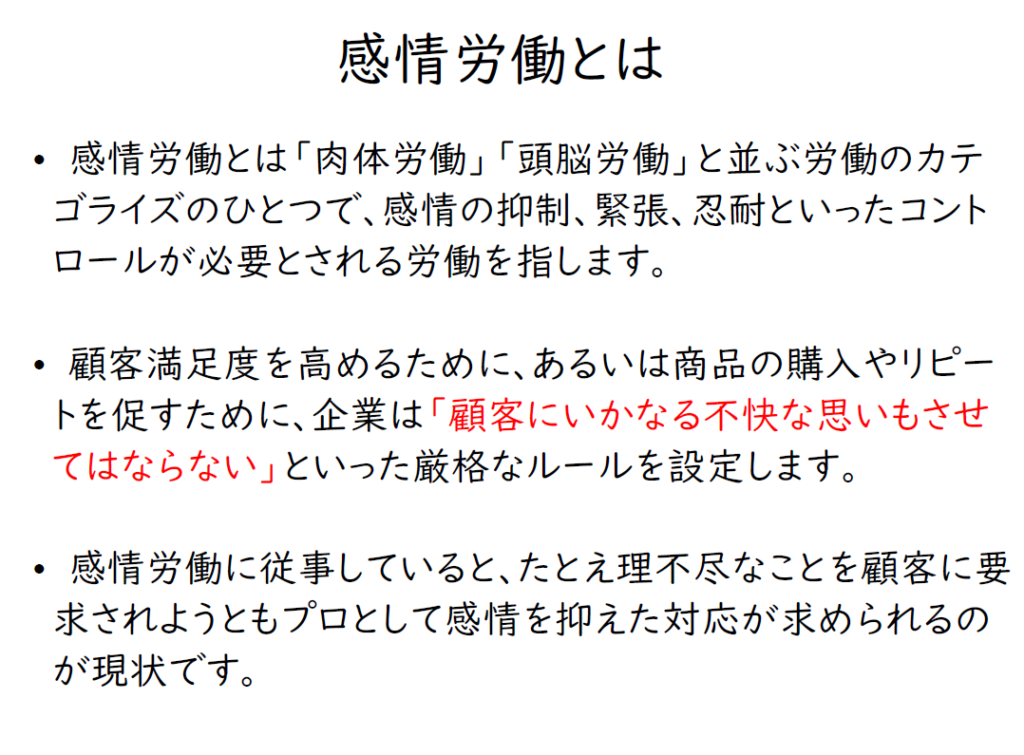

福祉の仕事は感情労働の要素を色濃く持っています。

自身に対するケアを怠ると、精神的ストレスにより突然虚無感に襲われる燃えつき症候群(バーンアウト)や、うつ、イライラの爆発といったことが起こってきます。

伊藤さんは、支援者同士が困り事を話せる関係性が重要と言います。吐き出すこと、ひとりで抱えないこと、一緒に考えることが支援者を守り、それが利用者への良い支援につながります。

講義の後の質疑応答では伊藤さんに直に話を聞きたい方が多く、話は尽きず研修の後も盛り上がりは続いていました。

参加されました方は、事業所の職員さんに対しての伝達研修をよろしくお願いします。