【習志野圏域】支援の方法を一緒に考える勉強会を行いました。

高次脳機能障害を抱えた利用者さんに対する支援について思い悩んでいた事業者さんのもとで、勉強会を行いました。

講師は長く障害福祉に携わり、個別の障害に特化したグループホームの立ち上げに日々尽力している習志野圏域の支援ワーカーである森井氏が担当しました。

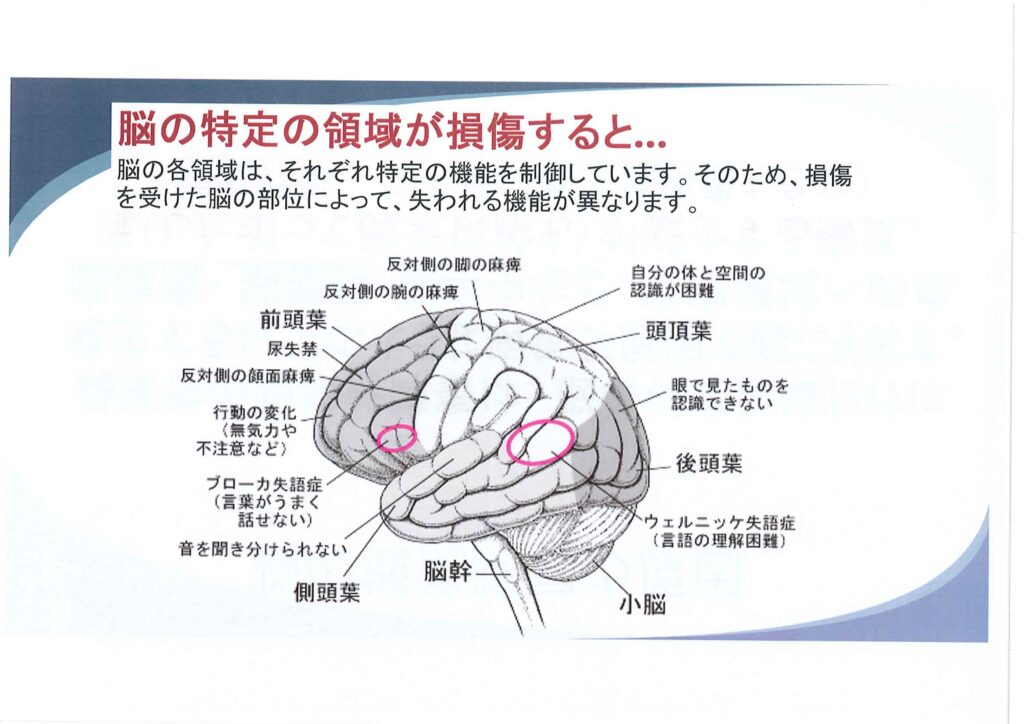

まずはじめに高次脳機能障害とはどのような病気かを学びました。

なんらかの理由で脳が損傷すると、その部位に応じた機能が失われてしまいます。具体的には

・記憶障害

・注意障害(物事に集中することがむずかしい)

・遂行機能障害(目標をたてて計画、行動することがむずかしい)

・社会的行動障害(感情や言動、行動を状況に合わせてコントロールすることがむずかしい)

といった状態が出現し、日々の生活に影響を及ぼすことになります。

そして、その事業所で生活されている高次脳機能障害の利用者さんについて考え始めました。

ここでは今学んだ高次脳機能障害については一旦忘れます。

いつ、どのような経緯で高次脳機能障害になったのか。

障害を負う前はどのような生活をしていたのか。

どんな仕事をし、誰と暮らし、何をすることに喜びを感じていたのか。

研修に参加した世話人さんたちが、本人から聞いた話を持ち寄り集めていくと、しだいにその人物像が浮かび上がってきました。

そして、今の利用者さんの生活との差を考えました。この差はそのままストレスの、苦悩の大きさを表します。

利用者さんの今の生活は、それまでのものと大きな差がありました。

誰にも会いたくないと部屋にこもってしまうこと。

ちょっとしたことで怒鳴ってしまうこと。

特に同性に対して攻撃的になり支援を受け付けないこと。

これらは、現実に対する本人のメッセージでもあるのです。

世話人さん達皆さんと話していると”尊重されていない、下に見られていると感じるときに一番荒れてしまう”ことがわかりました。

業務の忙しさからさらっと流してしまうような返事をしてしまうことがあった、と振り返る言葉もありました。また、利用者さんと同じ立場であれば自分も穏やかに暮らすことはできないかもしれない、とお話される方もいました。

反対に、良い反応があった時の共有も行えました。

利用者さんに対して興味のある物事にまつわる相談をすると、会話が増えたり朗らかな表情をみることができることを複数の世話人さんが見つけていました。趣味の話題についてだけではなく、「ちょっと聞いてください、今日こんなことがあって…」と日常のちょっとしたことについて意見を聞くようなことも受け入れてもらいやすいようです。

もともと、頼られる事が好きな方だったのかもしれません。必要とされていると実感があるのかもしれません。

ここで、先に学んだ高次脳機能障害の症状を振り返りました。

感情的になってしまうことは、現実の葛藤に加えて、脳の損傷による社会的行動障害の影響があるかもしれない。そう考えることで、世話人さんが「自分のせいで怒らせてしまった」と過度に責任を感じてしまったり、利用者さんに対して距離をおきたいという気持ちを和らげられるかもしれません。

今回研修を開催した事業所が特別意識が高かったのかもしれませんが、皆さん自分なりに利用者さんのことを考え、その人なりの情報を得ていました。それを持ち寄り一緒に考えることができるメンバーであること、相談しあえる仲間であることを再確認できたことは、専門知識を学ぶことと同じくらいの意義があったのではないでしょうか。

千葉県障害者グループホーム等支援事業では、事業所さんを訪問しての研修にも対応しています。

ご要望ありましたら管轄の圏域の支援ワーカーへ連絡ください。