【山武圏域】CAS(発達障害者支援センター)を招いた研修を行いました。

昨年度好評だった、発達障害支援センター(CAS)の自閉症・発達障害勉強会、今年は山武圏域と長生夷隅圏域の合同で開催しました。

今年はさらに多くの参加があり、現地参集とZOOM参加あわせて60名が参加。グループホーム事業者だけでなく、行政職員、相談支援専門員、作業所職員、学校関係者等様々な職種の方が参加くださいました。

今年も千葉県発達障害者支援センター(CAS)の田熊さんに講師をお願いしました。

豊富な経験に裏打ちされた内容を忖度なく語る講義はどの研修でも非常に人気があります。

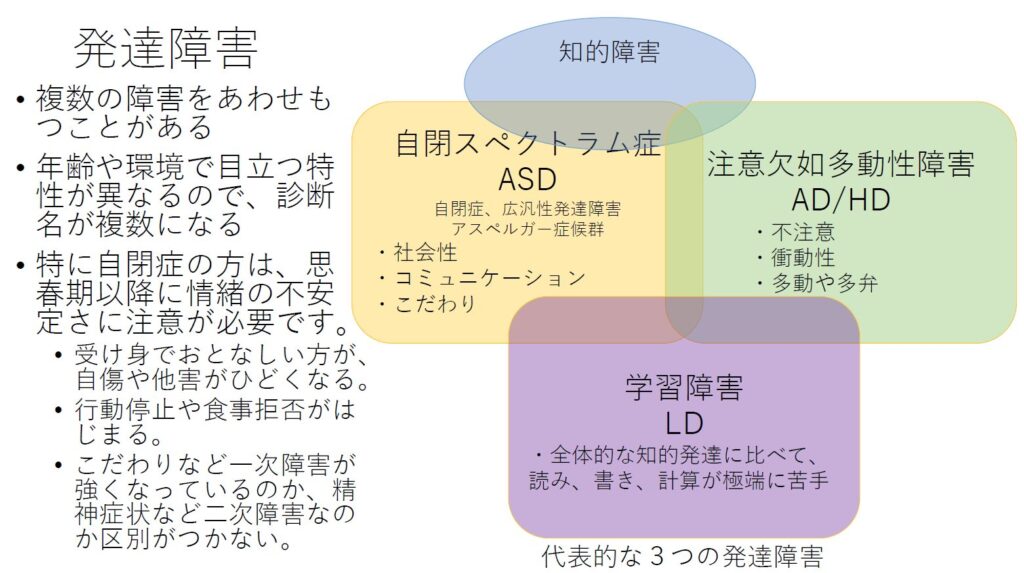

支援にあたって、発達障害の基礎理解は欠かせません。

本日の講義では自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動性障害(AD/HD)を中心に学びました。

これら発達障害と呼ばれるものは複数の障害をあわせもつことが少なくありません。

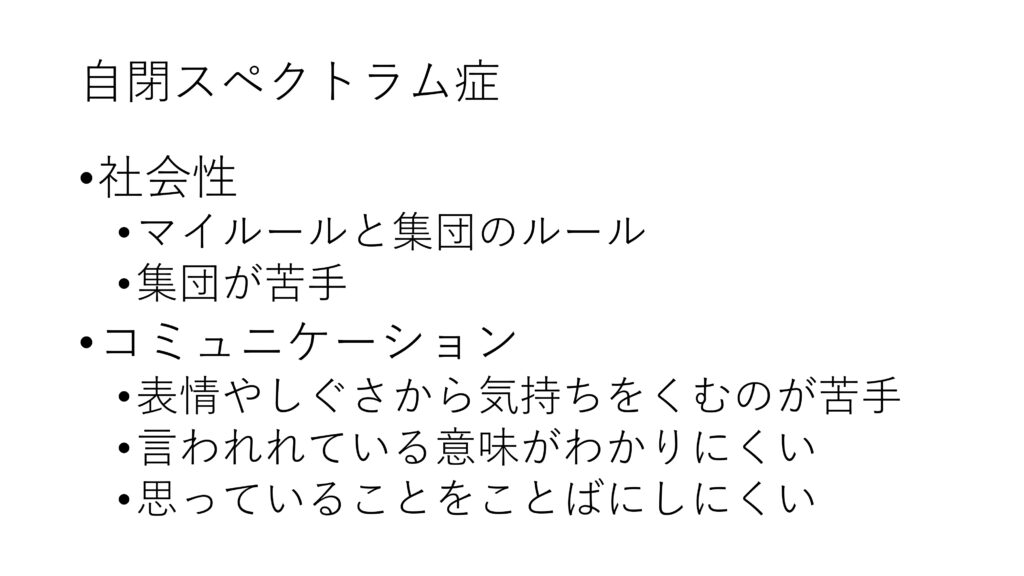

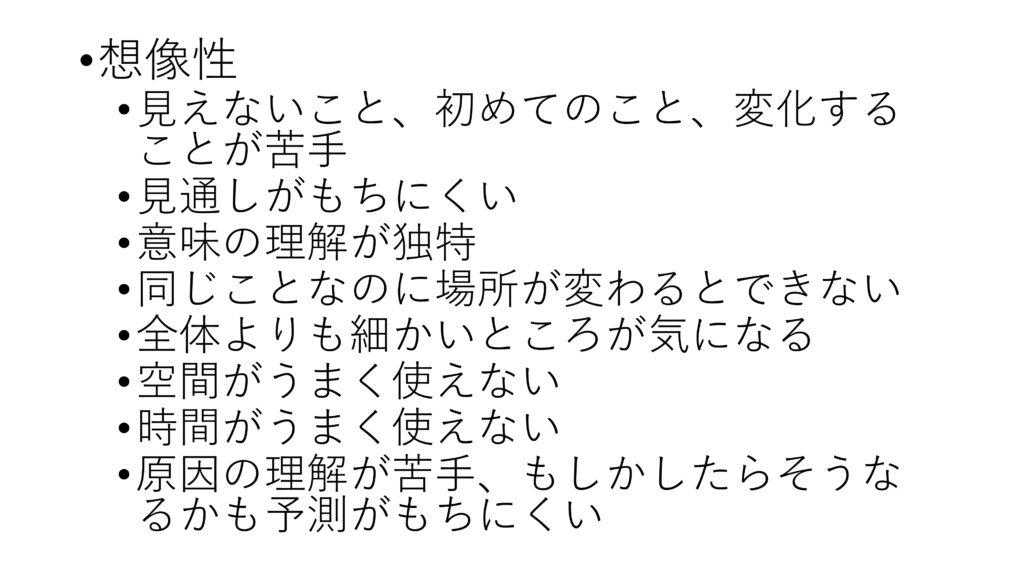

自閉症スペクトラム障害(ASD)の障害を持つ方は以下の特徴があります。

自分の視点を中心とした生活をしていて他人の視点をとることがむずかしいため社会的なトラブルが多くなってしまう部分があります。深い集中をすることができるという良い面がありながら、それを活かした生活をできていない場合が多いです。

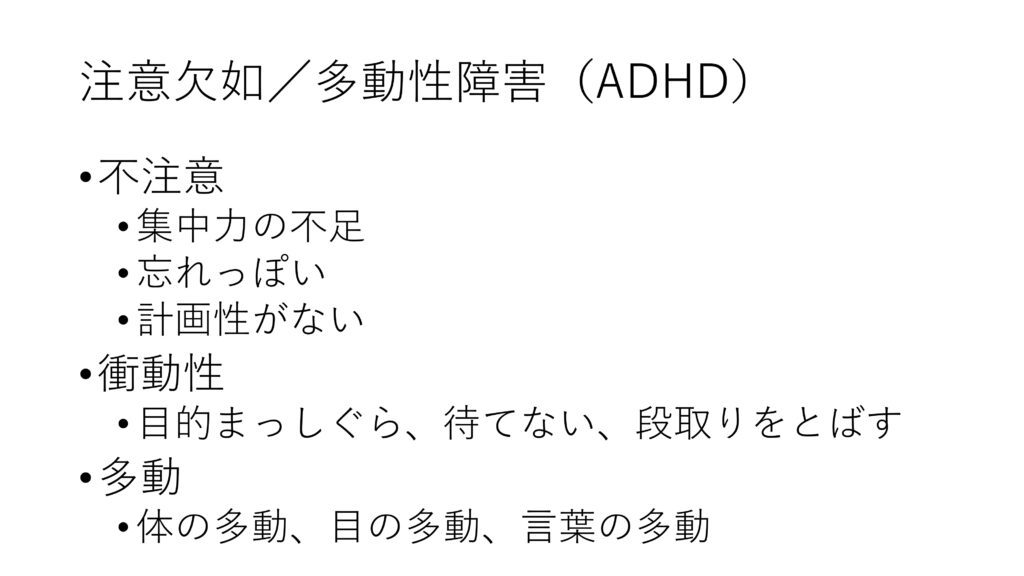

注意欠如多動性障害(AD/HD)の特徴は

「やったほうがいいのはわかっているけれど始められない」「楽しいことを優先してしまう」という状態になりやすいため行動をはじめることがむずかしい部分があります。

ただ、いったん始めてしまえばやることができることが多いため、「はじめの一歩」をいかに踏み出すかを考える必要があります。

性格や意思の問題と思われがちですが、脳の特性の影響によることが多いです。

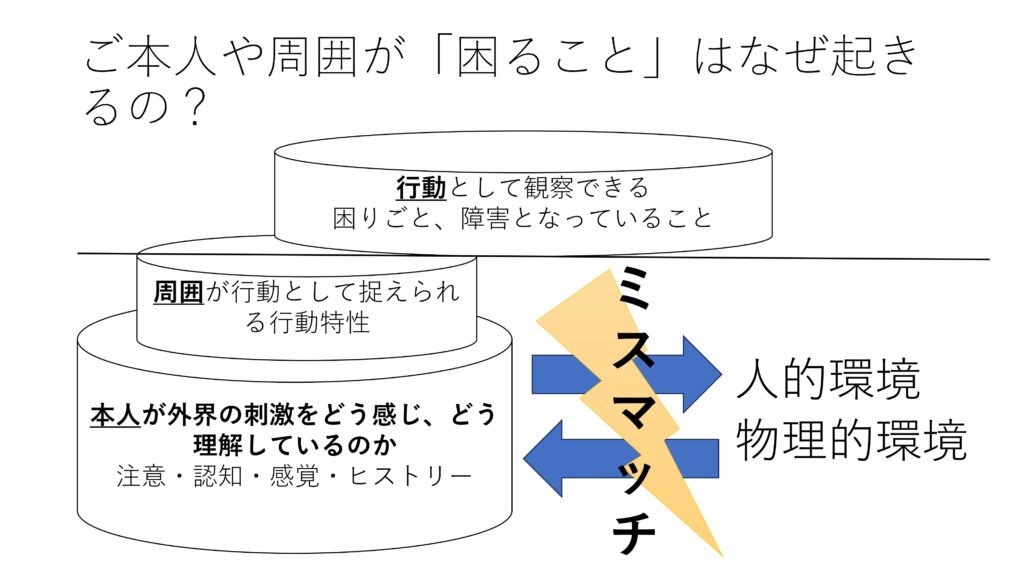

どちらの障害も、目の前の行動に注意が行きがちです。

しかし、問題となる行動を減らすためには、どういった状況であれば得意な面を活かすことができるのか、苦手を補うことができるのかを考える必要があります。

この関り方(環境)を整えることが大切と田熊さんはお話くださいました。

講義の後は事前に募集した実際の支援現場での困り事相談を行いました。

困り事について、本人の視点に立って”そのとき本人が何を得ているか”を考える事、

その”求めている事”を困り事をおこなう以外の方法で得られる方法はないか。

できごとを分解・整理して考えていくと、どうしようもないと感じていたものが考えていくことができるものに変わっていく感覚を私以外にも感じたのではないでしょうか。

田熊さんのお話は興味深く、あっという間に時間が過ぎてしまいました。かきとめたメモは数知れず。

なかでも私は

「”問題行動”は本人にとってはサバイブするためにみつけた方法であり、これ以上ないほどにはっきりとした支援ニーズである」

「出来るようになることばかり考えるのでなく、物や機械をうまく利用することを考える」

「障害がない人だって、できないことをやっていない。得意なこと(ここでは”実際にやってみて苦にはならない程度のこと”)しかやって生きていない」

という言葉に感じるものがありました。

基礎的な研修は繰り返すことに意味があるそうです。

来年も企画させていただけたらと思っています。